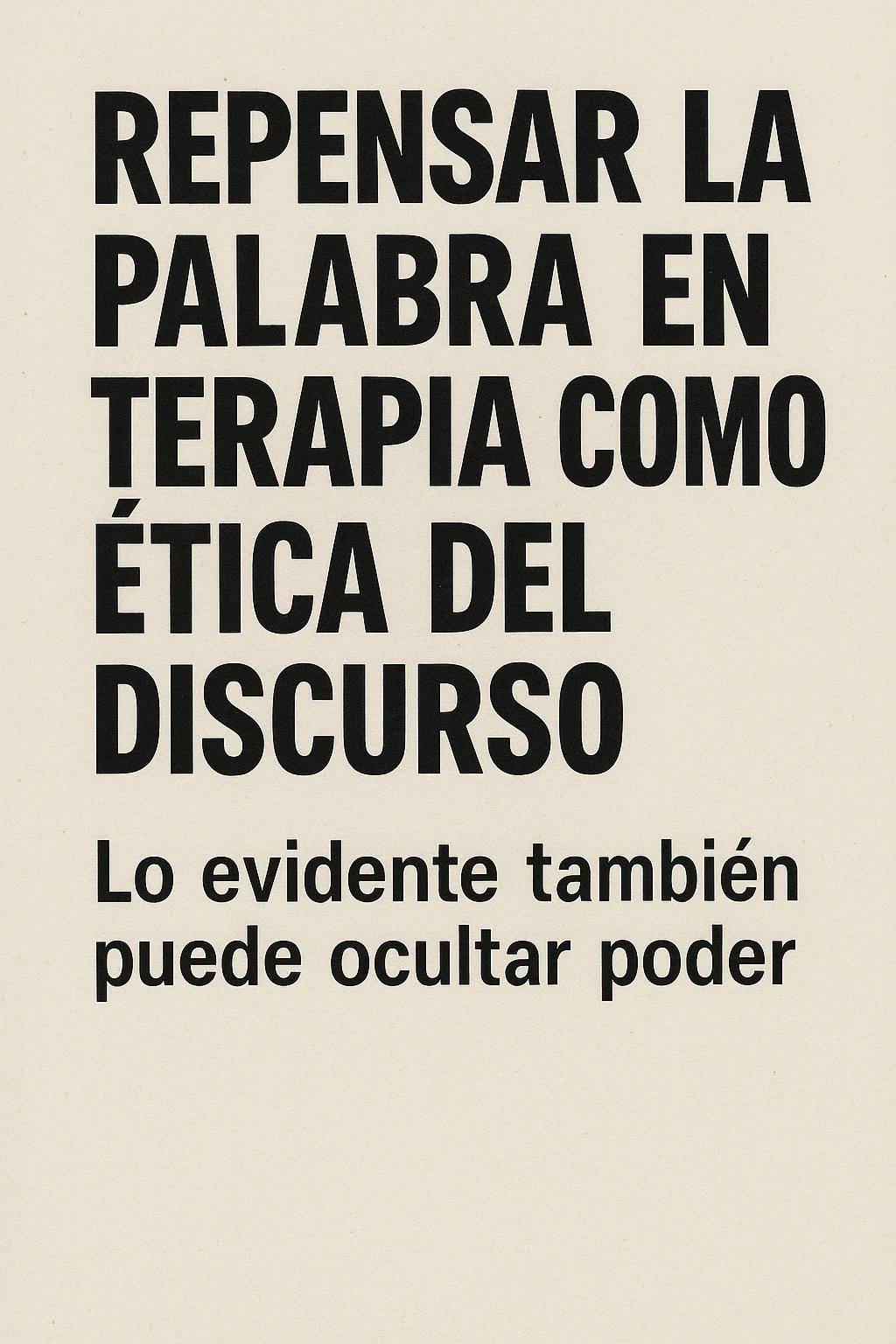

En la vida cotidiana pronunciamos muchas frases que parecen incuestionables: “así son las cosas”, “la gente siempre busca el éxito”, “el tiempo todo lo cura”. Estas expresiones, que funcionan como certezas compartidas, conforman lo que Michel Pêcheux llamó “verdades evidentes”: enunciados que parecen neutros pero están atravesados por la ideología. Detrás de lo evidente, sostiene Pêcheux, se esconde una forma de sujeción simbólica: el modo en que el lenguaje naturaliza las relaciones de poder y reproduce las jerarquías sociales.

La propuesta de Pêcheux (1975) parte de una idea disruptiva: el lenguaje no refleja la realidad, la produce. Todo discurso está imbricado en formaciones ideológicas que lo moldean desde antes de ser pronunciado. La aparente neutralidad del habla —eso que “todo el mundo sabe”— es en realidad un efecto de discurso, una operación que fija sentidos y desalienta la duda. Por eso, las verdades evidentes no son solo simplificaciones: son síntomas de la dominación simbólica.

I. Discurso, ideología y forma-sujeto

La teoría del discurso de Pêcheux se inscribe en la tradición althusseriana, pero introduce un matiz crucial: el sujeto no es un mero receptor de la ideología, sino un efecto de ella. Lo que decimos —y lo que creemos decir libremente— está ya configurado por los lugares discursivos que habitamos.

Como explica Karczmarczyk (2012), “la intervención del lenguaje en los procesos ideológicos coloca la relación entre el sujeto y la estructura en una coordenada nueva”: el lenguaje no solo comunica, sino que constituye. En este sentido, las frases que parecen “naturales” son producciones ideológicas que hacen posible la ilusión de autonomía del hablante.

De ahí que Pêcheux hable de forma-sujeto del discurso: esa posición simbólica desde la cual hablamos creyendo ser origen de nuestras palabras, cuando en realidad somos efecto de condiciones históricas y sociales. Comprender esto no significa negar la subjetividad, sino reconocer que la libertad requiere conciencia crítica del discurso que nos habita.

II. La evidencia como patología ideológica

Llamar “patología” a la evidencia puede parecer exagerado, pero Pêcheux lo usa en sentido hermenéutico: como un síntoma de una enfermedad social, una disfunción del pensamiento que impide el cuestionamiento. Cuando algo se presenta como “evidente”, se clausura el diálogo y se interrumpe la posibilidad de interpretar.

Karczmarczyk (2013) subraya que la ideología opera precisamente en el punto donde el sentido parece más obvio. Las verdades evidentes son mecanismos de estabilización: fórmulas que sostienen el orden discursivo dominante para que no se agriete. Por eso, cuestionarlas no es un ejercicio académico menor, sino un gesto ético-político.

Ejemplo: en la práctica social o institucional, afirmaciones como “quien se esfuerza siempre triunfa” o “el sufrimiento enseña” suenan benignas, pero invisibilizan desigualdades estructurales y moralizan el dolor. En ese sentido, la evidencia se vuelve patología: una narrativa del sentido común que anestesia la crítica.

III. Aplicación hermenéutica y ética

Desde mi propio horizonte de trabajo —en la filosofía social y la psicoterapia hermenéutica-existencial—, las ideas de Pêcheux permiten leer lo ideológico también en el sufrimiento. En los procesos de acompañamiento de personas dolientes por desaparición, escuchamos verdades evidentes que buscan consolar pero silencian: “hay que seguir con la vida”, “Dios sabe por qué hace las cosas”, “el tiempo cura todo”. Estas frases, aunque nacen del afecto, pueden operar como mandatos que reprimen el duelo.

Desde la ética de la interpretación, la tarea terapéutica consiste en desocultar esas evidencias, abrirlas al diálogo y permitir que la experiencia recupere su singularidad. Ricoeur diría que comprender es siempre mediar, no imponer. Del mismo modo, acompañar no es corregir el discurso del otro, sino ayudarle a reconocer las ideologías que lo habitan, para transformarlas en palabra viva.

IV. Habitar la pregunta

Desconfiar de lo evidente no significa vivir en sospecha permanente, sino recuperar la capacidad de habitar la pregunta. Allí donde el discurso parece cerrado, comienza la filosofía. Allí donde el lenguaje se repite, puede abrirse un sentido nuevo.

La enseñanza de Pêcheux es clara: la verdad no se revela en la evidencia, sino en el conflicto. Solo cuando un discurso se interrumpe —cuando deja de parecer natural— nace la posibilidad de una comprensión más libre.

El pensamiento crítico no destruye la verdad; la libera de sus certezas.

Referencias

Karczmarczyk, P. (2012). Michel Pêcheux: hacia una teoría de las garantías ideológicas. Universidad Nacional de La Plata. https://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.2031/ev.2031.pdf

Karczmarczyk, P. (2013). Discurso y subjetividad: Michel Pêcheux hacia una teoría de las garantías ideológicas. Décalages: An Althusser Studies Journal, 3(1), 1-25. https://www.aacademica.org/pedro.karczmarczyk/21

Pêcheux, M. (1975). Les vérités de La Palice. Linguistique, sémantique, philosophie [Las verdades evidentes: Lingüística, semántica, filosofía]. Buenos Aires: Ediciones del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.

Savio, K. (2017). Michel Pêcheux: Las verdades evidentes. Lingüística, semántica, filosofía. Conexão Letras, 23(2). https://seer.ufrgs.br/index.php/conexaoletras/article/download/75694/42997/314074