La presencia de la mano de obra mexicana en el país del norte no es algo reciente. Tanto de forma ilegal como legal, los mexicanos y sus descendientes han trabajado en los Estados Unidos desde que, como ellos mismos lo dicen, “la frontera los cruzó” con la Guerra México – Estados Unidos de 1846 a 1848, donde México perdió la mitad de su territorio. Una de las formas en que se intentó regular este flujo de trabajadores fue con el Programa Bracero, que explicamos en este artículo.

En la década de 1940, Estados Unidos se vio enfrentado a una crisis nacional de escasez de mano de obra mientras lidiaba con crisis extranjeras con su entrada a la Segunda Guerra Mundial. El campo era aún una parte importante de la economía estadounidense, sumado a que la producción era también necesaria para alimentar a la nación. Con esta necesidad tan imperiosa, comienza el cruce de mexicanos (tanto legales como ilegales) al país vecino del norte, con la finalidad de cubrir esta mano de obra faltante. Para ello, ambos gobiernos crearon el Programa Braceros (1942-1964) que, aunque prometía oportunidades interesantes para muchos campesinos, el resultado final fue, por lo menos, cuestionable y, en muchos otros casos, totalmente injusto por parte de ambos gobiernos.

Aunque la Segunda Guerra Mundial inició en 1939 sin la participación de los Estados Unidos, para 1941, ya estaban involucrados con los Aliados tras el ataque a Pearl Harbor. Esta circunstancia pone en entredicho, por un lado, la economía agraria de ese país y, por el otro, la necesidad de seguir produciendo suficiente alimento para toda la población. Como una parte importante de los hombres adultos fueron enlistados ya sea directamente para la batalla o bien para continuar la carrera de fabricación armamentista, de pronto fueron necesarios un gran número de campesinos. Y si, además, estos pudieran ser baratos, pues qué mejor para ellos. Y la respuesta la encontraron al otro lado de la frontera, con un número de mexicanos que conocían y trabajaban el campo, pero que o bien no tenían muchas oportunidades laborales en nuestro país, o bien vieron en los EE. UU. la posibilidad de una mayor ganancia económica.

Y si bien la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, la necesidad de “braceros”; los campesinos que trabajaban con sus brazos, continúa al alza en los EE. UU. Debido a varios factores poblacionales y económicos. Si bien la guerra no se peleó en tierras norteamericanas, sí significó la muerte de alrededor de 300,000 soldados estadounidenses, sin contar aquellos que regresaban incapacitados para la vida laboral, tanto por temas mentales como por pérdidas de miembros o amputaciones1.

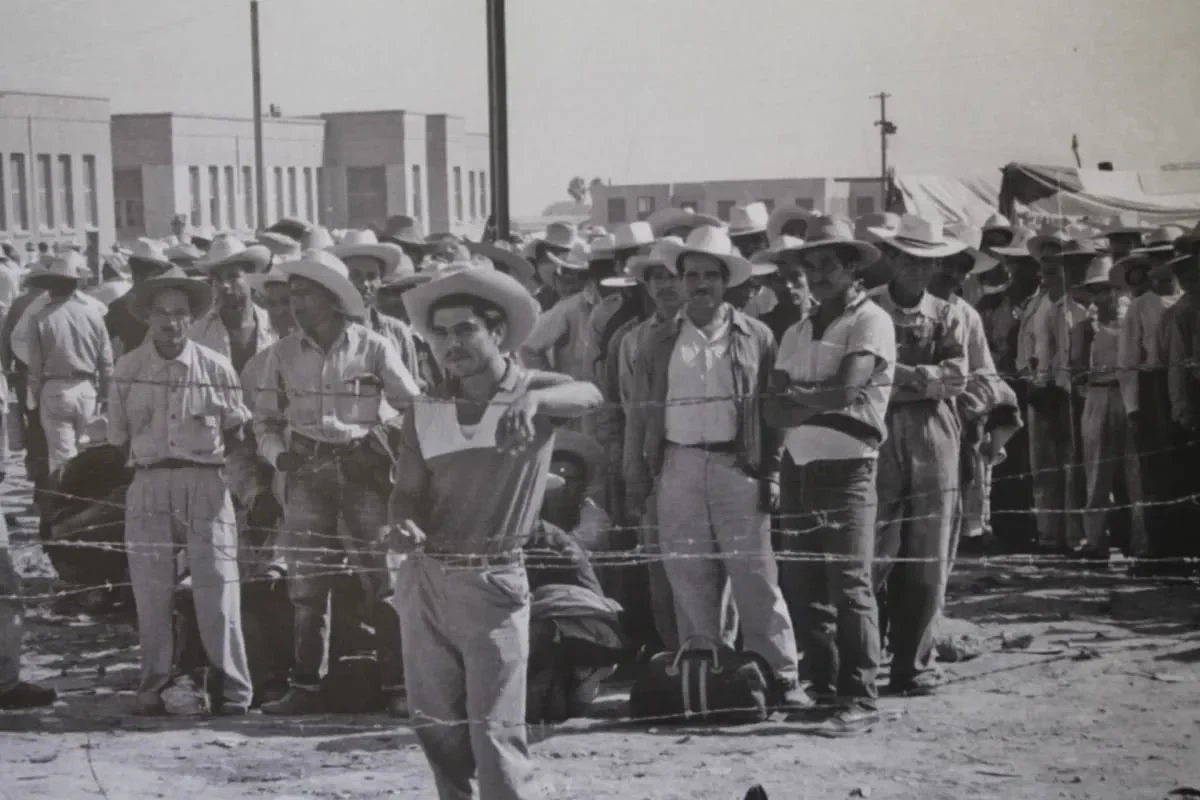

De este modo, en 1951 se aprueba una nueva ley, llamada Ley 78, en la que se establece el Acuerdo Internacional sobre Trabajadores Migratorios, que anteriormente había sido el Programa Bracero. Pero es importante mencionar que los campesinos no eran recibidos como una salvación, sino más bien como un mal necesario. Según el historiador Herrera Robles, “se crearon centros de recepción donde se desparasitaba y desinfectaba a los braceros mexicanos. Era la época de la eugenesia que Estados Unidos había inventado como control sanitario desde finales del siglo XIX y que a principios del siglo XX se radicalizaba en un racismo científico”2. Interesante paralelismo con la eugenesia que ocurrió con los alemanes alrededor de las mismas décadas.

Para principios de la década de 1960, se comienza a notar un cambio en la economía estadounidense, donde la actividad del campo toma un rumbo notable hacia la baja, siendo estos braceros los primeros en sufrir las consecuencias de la disminución de trabajo. La gran mayoría de ellos eran deportados a la zona fronteriza, por lo que un número importante de ellos “nunca regresaron a sus lugares de origen, estableciendo sus familias en las localidades a lo largo de la frontera”3. De estos trabajadores rechazados, habrá quienes intenten cruzar la frontera de nuevo como ilegales y otros más serán requeridos por las maquilas que se instalarán cerca de la frontera para sacar provecho a la mano de obra mexicana.

Así, el programa bracero, que parecía en un principio un programa que podría beneficiar al campesino, terminó en un abuso por ambos gobiernos, tanto el norteamericano como el mexicano. A los braceros se les retuvo un 10% de su paga con la suposición de que se le devolvería una vez que se terminara el programa bracero. Este dinero, serviría a modo de impulso para que los campesinos regresaran a México y tuvieran un capital con el cual reiniciar su vida. Pero ese dinero no se entregó cuando fue acordado. “Hoy en día (2010), más de 100,000 ex braceros reclaman la retribución del 10% retenido por los viejos patrones norteamericanos”4. Y por si eso no fuera ya una injusticia a los participantes de este programa, una vez que el gobierno de Estados Unidos pagó al gobierno mexicano cerca de 700 millones de dólares, este dinero no ha sido repartido en su gran mayoría. Esta doble injusticia deja a los braceros, todos ellos de edad avanzada, en una situación de desamparo, a lo que el autor denomina una política de abandono que practica el gobierno mexicano como parte de su política pública.

Muchos de ellos murieron sin ver una remuneración justa como se había prometido, a pesar de que se desarraigaron de su pueblo y su vida familiar para asistir a este programa bracero. Trabajaban largas jornadas, sin ningún lujo ni familia que los acompañara, en una tierra con otro idioma y otras costumbres, que aunque los necesitaba urgentemente, no retribuía de forma justa. Incluso, casi como en épocas de don Porfirio, debían pagar una “raya” para su manutención que les era descontada de sus ganancias. Es decir, ni siquiera se les otorgaban prestaciones.

El Programa Bracero fue una necesidad imperiosa para los Estados Unidos dada su situación de crisis en el campo, provocada principalmente por su entrada a los Estados Unidos. Sin embargo, esa necesidad nunca fue valorada con su justo mérito, y los braceros terminaron siendo prácticamente un problema por resolver una vez que iniciaron los años sesenta y querían expulsarlos del país. Y si bien es una injusticia por parte del gobierno estadounidense y los antiguos patrones norteamericanos que no se les haya otorgado el 10% retenido, quizás lo es incluso más por parte de nuestro gobierno mexicano. Simplemente, porque uno esperaría que su propio gobierno quisiera subsanar esa injusticia una vez que recibió el dinero por parte de los EE. UU. No es sorpresivo que todavía en el 2010, cuando fue escrito el artículo en el que basamos este ensayo, todavía estuvieran reclamando a los braceros que quedaban vivos. Este año se cumplen sesenta años desde el fin del Programa Bracero en 1964, así que serán pocos los braseros que queden vivos en este momento. Sobre todo los de la primera ola de la década de 1940. Como bien describe Herrera Robles, la situación de los braceros en su título fue un grupo olvidado y abandonado, a pesar de la gran ayuda que representaron en su momento.

Fuentes:

Bracero History Archive. https://braceroarchive.org/

Herrera Robles, Luis Alfonso. 2010. “Historias de braceros: olvido y abandono en el norte de México” en Guaraguao. Año 14, No. 34, CECAL; Barcelona.

Sadurni, J.M. 2023. “Las víctimas de la Segunda Guerra Mundial: el coste humano por países” en Historia de National Geographic. Disponible en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/victimas-segunda-guerra-mundial-coste-humano-por-paises_18206